(En homenaje a Robert Frank, que fue también un vago a su manera)

Grandes y siniestros autos de policía, pagados por los impuestos (…) están listos para aparecer en cada momento y echársele encima al vagabundo en su galope idealista hacia la libertad y las colinas del sagrado silencio y la sagrada privacidad. “La desaparición del vagabundo norteamericano” (Jack Kerouac).

Debo confesar que desde niño sentí una especial atracción por los outsiders y los vagabundos, por aquellos seres que, junto a los orates, son los únicos que viven al margen del sistema, de todas sus reglas y convenciones sociales. Ellos no producen, no consumen en tiendas ni supermercados, no sufragan en las elecciones, no son considerados en censos o en cifras oficiales y, por consiguiente, no constituyen interés para los burócratas ni para los políticos. Si algunos gobiernos los llegan a considerar en nóminas estadísticas, ya sea bajo el rótulo de los “sin casa”, (los homeless en USA, los clochard en Francia), o con el eufemismo de “gente en situación de calle” que reciben en Chile, lo es solamente como una cifra archivada en esos oscuros ministerios que irrisoriamente llaman de Desarrollo Social.

CLOCHARD Y LITERATURA

La figura del pordiosero y del trashumante quedó anclada injustamente a la del Hombre del Saco o al Viejo del Costal, utilizada para infundir miedo a los niños que se portaban mal. Sin embargo, la literatura nos ha dado muestras irrefutables que los vagabundos encarnan lo más puro de la condición humana. Ellos, carentes del ego (como budistas innatos) y obligados a lo provisional (por necesidad o por gusto), conocen a fondo la vida descarnada y sin ilusión. No buscan prestigio, no intentan vendernos ni comprarnos nada, como hace la mayoría de los seres humanos con sus transas mundanas, y no se inventan máscaras superfluas para sentirse más de lo que son. Sólo aspiran a una libertad que no es la nuestra, que está hecha de componendas y remilgos, y simplemente quieren, cuando más, que les propiciemos una escudilla de comida caliente, un lecho donde dormir, o los dejemos simplemente morirse en paz, como aquel anónimo vagabundo encontrado en un sendero pueblerino que inmortalizara Carlos Pezoa Véliz en su célebre “Nada”, uno de los más bellos poemas de la literatura nacional:

Era un pobre diablo que siempre venía

cerca de un gran pueblo donde yo vivía;

joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido,

siempre cabizbajo… ¡Tal vez un perdido!

Un día de invierno lo encontraron muerto

dentro de un arroyo próximo a mi huerto

(…)

La complejidad psicológica del outsider ha sido expuesta magistralmente en las obras del irlandés Samuel Becket. La mayoría de sus protagonistas transitan en callejones existenciales sin salida. Por ejemplo, Vladimir y Estragón en “Esperando a Godot”, son dos vagabundos harapientos a la orilla de un camino que se interrogan sobre asuntos esenciales. Lo mismo vale decir para su “Malone Muere”, anciano marginal divagando sobre la agonía en la cama de un manicomio u hospital, o para ese otro mendigo nacido de la miseria y la fatalidad que es Molloy.

Es cierto que habría que hacer el distingo entre el vagabundo que se elige a sí mismo, y aquel que las condiciones de pobreza y de exclusión durante su niñez lo arrastran irremediablemente a la miseria y la vagancia de adulto, como ocurre con la gran mayoría de los outsiders latinoamericanos. Sin embargo, cualesquiera sea su situación, ya sea por orgullo propio o por acostumbramiento a no tener que rendirle cuentas a nadie, el hombre vago marginal se empecinará en preservar su espacio de libertad, aun a costa de su indigencia. Conocí el caso en un estudiante egresado de prestigioso colegio marista que, durante su adultez y por diferentes circunstancias, recorría las calles de la capital husmeando comida en los tachos de basura. Algunos de sus compañeros de antaño, actualmente en sólidas posiciones económicas, le reconocieron y se reunieron para persuadirlo que abandonara su condición de mendicante, ofreciéndole ropa nueva, un trabajo y un techo, a lo que este lisa y llanamente se negó.

SEMBLANZA DE VAGABUNDOS

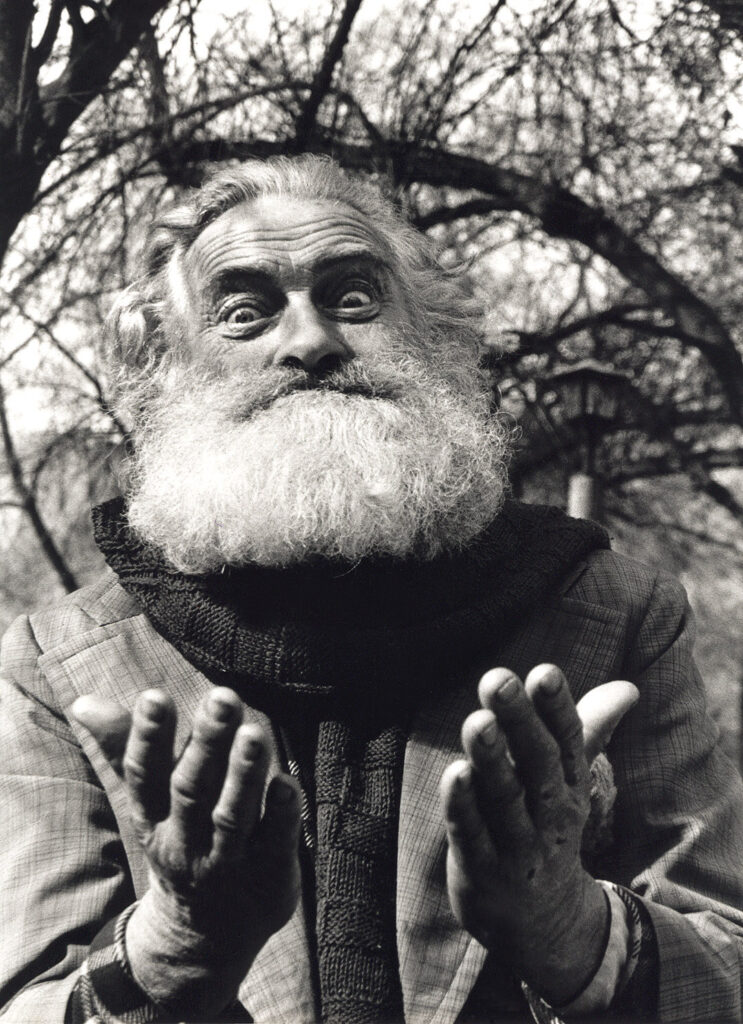

En 1960 Jack Kerouac publicó un bello texto titulado “La desaparición del vagabundo norteamericano”. Recorriendo sus páginas me hizo recordar a numerosos vagabundos que yo había retratado en mis periplos fotográficos. Cuando recién comenzaba a fotografiar recorriendo las calles de Santiago, le hice una imagen a uno de mis primeros outsiders, cuyo nombre era Martín Espinoza Kroeger. Se trataba de un hombre con una frondosa barba patriarcal al estilo de Tolstoi. Era un día frío de invierno y lo observé llegar desde lejos con su rostro cansado y su gabán húmedo. Parecía haber tenido profundas desavenencias con el mundo. Se sentó en uno de los escaños de la plaza y me acerqué a él para que me permitiera retratarlo. Conversamos ampliamente de filosofía y religión. Al despedirnos, después de varios minutos de conversación, se incorporó y me dijo:

—¿Qué cara pongo, amigo? —inquirió vigorosamente.

—La que usted más quiera, la suya —le repuse sólo por decir algo, porque en realidad ya no me importaba fotografiarle (nuestro acercamiento había sido demasiado importante para eso).

—¡De profeta! —entonces, dijo— ¡De profeta! —sentenció.

Y como sacudiéndose el peso de una rabia contenida por siglos, esgrimió en el aire su gesto iracundo e irrebatible, que me hablaba, y por mucho tiempo me seguiría hablando, de todas las pequeñas y las grandes circunstancias que habían conformado la tejedura de su vida.

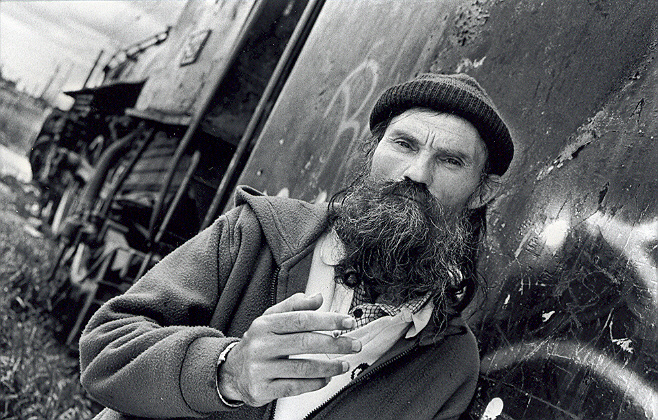

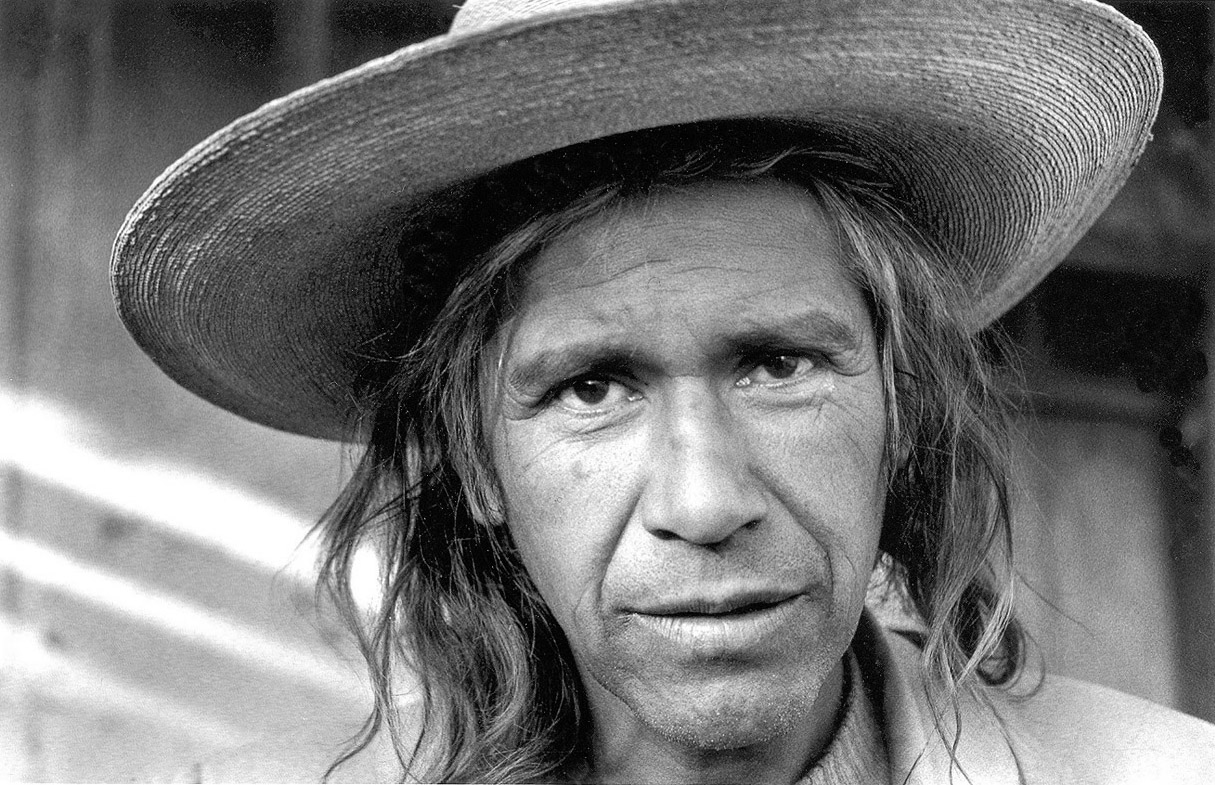

El texto de Kerouac, también me hizo evocar mi encuentro con Agustín Delgado Muñoz, un personaje outsider que había fotografiado hace varios años en Villa Alemana, cuando esta pequeña ciudad contaba con una hermosa y romántica estación de trenes, con vagones abandonados, devastados por el óxido o pintados con grafitis. En ellos pernoctaban trashumantes, forasteros y algunos otros marginales que las clases dominantes, ya desde la colonia, llamaban los “mal-entretenidos”. Se los podía ver fumando o caminando libremente sobre los andenes cargando sus mugrosos morrales, o bien sentados en algún durmiente con su vista clavada en un punto inasible del horizonte, sin que por ello fueran reconvenidos ni expulsados del recinto ferroviario. A la sazón, no existían todos esos especímenes modernos de guardias uniformados, ni todas las medidas de seguridad destinadas a ahuyentar al vago y al extraño.

Al momento de hacer su retrato, todo cuanto supe de Agustín, fue que había nacido en España y que había trabajado durante años como marino mercante para una naviera noruega. Después de cuatro lustros volvimos a encontrarnos por las calles de la misma ciudad. A pesar del tiempo transcurrido, recordó el momento en que se habían cruzado nuestros caminos. Me invitó a un café en una de las cafeterías centrales, y le comenté que había publicado recientemente un libro en donde había incluido dos de sus imágenes. Le pedí que nos reuniéramos al día siguiente y aceptó con gusto, pues Agustín, aunque seguía siendo el solitario de siempre, no renunciaba a una conversación que se le antojara diferente.

Llegado el día del encuentro, le invité un café en donde nos habíamos reunido la víspera, y le obsequié algunas de las fotografías que le había realizado. Durante nuestra conversación pude observar las miradas a hurtadillas que nos dirigían algunos de los clientes, pues de seguro les extrañaba que un personaje barbudo y medio astroso como Agustín, concurriera a uno de sus sitios consagrados y pulcros. Las primeras veces, cuando sostuve la vista de manera desafiante, ellos esquivaban la suya. Luego dejó de importarme y me concentré en la conversación con mi interlocutor; me parecía mucho más interesante que la suma de prejuicios burgueses que, cual almibarados bocaditos que adornaban sus mesas, se habían instalado furtivamente en sus miradas intrusas.

Agustín había nacido en el 1954 en Ciudad Real, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. A los 18 años se alistó en la Legión Española, fundada por el polémico militar profranquista José Millán Astray. Este cuerpo militar, creado a imagen y semejanza de la Legión extranjera francesa, había nacido en 1920 como una fuerza militar de élite para hacer frente a los desastrosos resultados de las guerras colonialistas españolas en el norte de África. Agustín fungiría allí como celador en Villa Cisneros, una ciudad del Sahara Occidental en donde se había construido un campo de concentración para los anarquistas deportados después de la Guerra Civil Española. Durante un tiempo, estuvo navegando en un barco mercante entre Europa y África. En 1987 regresa a su país hasta 1991, año en que se embarca hacia Chile. Su destino final sería la pequeña ciudad de Villa Alemana, escogida prácticamente al azar (unos marinos chilenos que eran oriundos de esta ciudad, se la habían aconsejado para vivir). Actualmente Agustín tiene 65 años. Nunca se casó ni ha tenido una mujer. Tampoco tiene amigos, y vive como una especie de anacoreta contemplativo leyendo diariamente la Biblia. Trabaja sólo ocasionalmente y vive de manera muy frugal en una media aguas. Puede distinguírsele por su figura espigada, y a menudo deambulando retraído en las calles de la que hizo su ciudad.

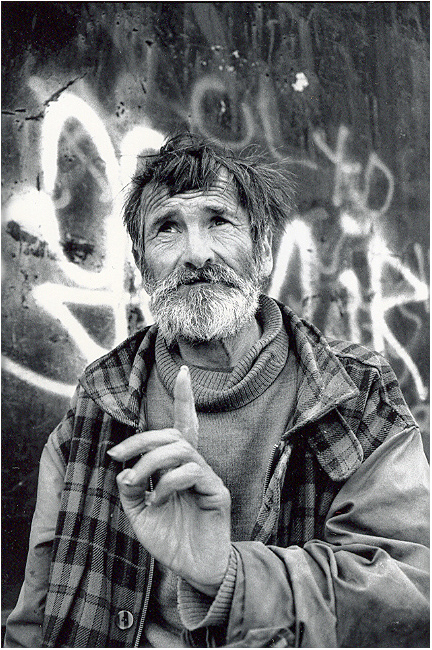

En la misma estación de trenes en donde fotografié a Agustín, me encontré con otro vagabundo. Con él fue imposible diálogo alguno, pues aparentemente se encontraba con sus facultades mentales alteradas. Sólo miraba al cielo y gruñía unas serie de palabras ininteligibles. Parecía una especie de apóstol implorante y extraviado. Por un segundo alzó su dedo y evadió la mirada, como si el zoom se le pareciera el ojo sagrado y terrible de Dios del que nos hablan los gnósticos.

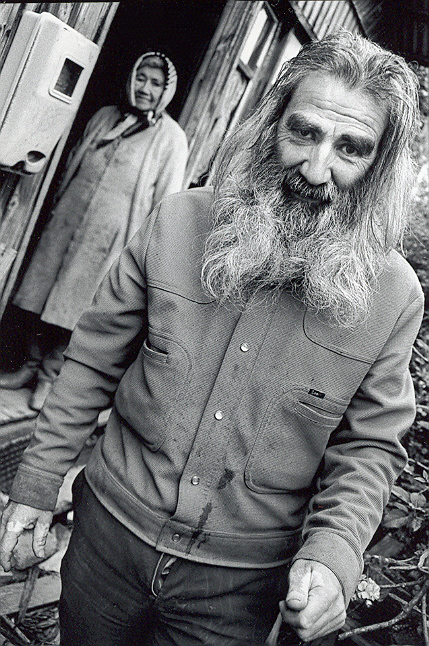

En otra de mis andanzas fotográficas por la ciudad, me encontré con Fidel, un marginal que vivía con su madre. Inicialmente intentó ahuyentarme con una piedra en sus manos, pero, después de explicarle las razones de mi visita, desistió de su intento y me invitó a pasar a su choza de madera arruinada por el paso de los años y las termitas. Muchos desperdicios se encontraban atiborrados en el interior de su humilde morada. Fidel era un ferviente amante de la poesía, y era reconocido por instalar papelógrafos en el centro de la ciudad en los cuales expresaba pensamientos propios o algunos de sus poemas. Me contó que había sido integrante de Carabineros de Chile, institución policial que le había dado de baja por su comportamiento inusual y sus desequilibrios personales. No sé qué será de él; hace ya tiempo que desapareció de la escena local y citadina.

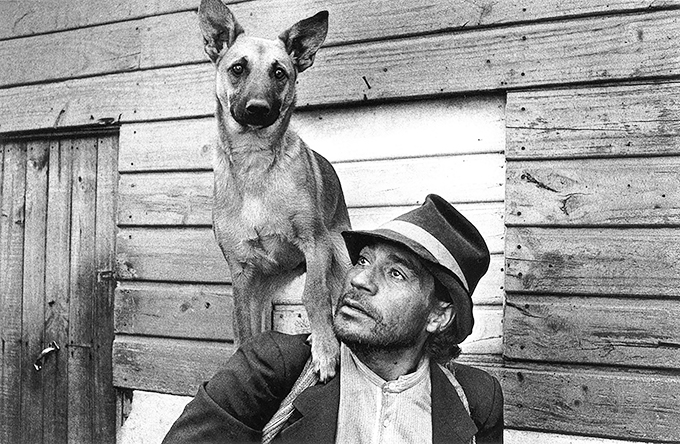

Años antes, recorriendo decenas de pueblos mineros y campesinos de la provincia, hice fotografías de linyeras y atorrantes en lugares clandestinos, en donde resultaba todo un desafío ingresar con equipo fotográfico y salir indemne. Recuerdo a un caminante que me dijo que le esperara y que yo haría “la mejor fotografía”. En un entorno de miradas amenazantes esperé impávido. A los pocos minutos regresó con su perro a quien le ordenó que trepara sobre sus hombros. Fueron sólo unos segundos que el animal permaneció allí mientas yo obturaba, y descendió con la misma presteza que había trepado. Efectivamente, había sido una muy buena imagen que un humilde errabundo chileno me regalaría sin pedirme nada a cambio.

Con otros errantes me crucé en caminos polvorientos y solitarios; como los antiguos cátaros u “hombres buenos”, iban unidos a Dios y alejados de los negocios del mundo. Con los años seguí fotografiando otros outsiders en Chile, y también en otras ciudades alejadas de mi país. Como ya no queda mucha gente que siga un código propio en la vida, todos ellos me parecieron siempre mucho más interesantes que las personas consideradas «normales». Aquellos con los que pude entablar conversación, fueron amables y demostraban tener una manera de pensar singular y enigmática, alejados de las reglas que rigen el comportamiento gregario de los demás hombres, que me resultaron siempre tan aburridos.

EL VAGABUNDAJE EN TIEMPOS HOSTILES (EL CASO FRANK)

Norteamérica es “la madre patria de la vagancia”, a pesar que en ella el vagabundeo es sospechoso y, en algunos casos, reprimido con cárcel. Kerouac mismo estuvo a punto de ser detenido en Tucson, Arizona, por querer dormir en los grandes espacios abiertos bajo un cielo estrellado. Robert Frank, que fue también un vago muy de otra manera pero confundido como cualquier otro, fue detenido más de una vez cuando realizaba su fotodocumental recorriendo pueblos y condados de los 48 estados con una beca Guggenheim en los oscuros tiempos del Macarthismo. A los policías que le acosaban, les resultaba extraño su comportamiento y se preguntaban conturbados quién era este tal Guggenheim que el fotógrafo frecuentemente mencionaba. La aventura errante de Frank, una de las travesías fotográficas más apasionantes de la segunda mitad del siglo 20, dará lugar al libro “Los Americanos”, el poema más melancólico de la cara oculta de Norteamérica convertido en imágenes, y en donde el espíritu trashumante de los beatnik se vio fielmente representado.

Se viven tiempos hostiles para los outsiders y los errabundos. Aún existen, pero en una época Rambo, en que “todo el mundo está mirando los héroes policiales de la televisión”, nos dice kerouac, ellos necesitan esconderse mucho más que antes. Y se pregunta por el vagabundo de Chaplin, o por el vagabundo de los tiempos de Brueghel que era aceptado por la comunidad. En tanto yo, eterno-errante-inadaptado-sudaca, me pregunto por el pobre diablo de Pezoa, que tras la última palada de tierra sobre su sepultura nadie dijo nada, o ese otro vagabundo universal ansioso de infinito que fue Van Gogh, y que por tener códigos propios la sociedad le mandó suicidar.

RETRATOS QUE SON AUTORRETRATOS (MEA CULPA)

También me pregunto qué será de todos aquellos clochard que registré en numerosas fotografías, y que tras una mirada indiferente (lo mismo que una palada de tierra), nadie dirá nada. Sólo a mí me seguirán importando, porque fotografiar no es como algunos creen buscar la temática de moda, la que será aceptada en los certámenes, la que tendrá la segura anuencia de los jurados, sino registrar lo que llevamos dentro, lo que nos hace uno solo e inseparable de lo que registramos.

Nada me exime de la culpa de no haber despeñado mi vida hasta los precipicios insondables, como ellos hicieron. Me he conformado con ser su epígono a mi manera, agarrándome en la caída de los riscos de la pendiente para no desbarrancarme. Cada uno de ellos son también mi autorretrato, en cada uno de sus rostros reconozco mi extranjería y mi inveterada desadaptación. Y en esa obstinada tendencia que condujo al outsider a los abismos de lo humano, descubro al niño-hombre que los admira, al apátrida de este mundo, ese prófugo de la felicidad terrena que también soy.

Rakar (Philadelphia, Pensilvania, USA, 2019).

Una versión reducida de esta crónica fue publicada el 05 de octubre de 2019 en el Suplemento Cultural «Palabra» Nº 436 del periódico El Vigía de Ensenada, Baja California, México.

Una versión reducida de esta crónica fue publicada el 05 de octubre de 2019 en el Suplemento Cultural «Palabra» Nº 436 del periódico El Vigía de Ensenada, Baja California, México.

La crónica «Outsiders, anacoretas, linyeras y vagabundos» es elegida como ganadora en la categoría de narrativa de Hispanic Culture Review Vol. #26 en su edición 2019-2020 (ESTADOS UNIDOS, Universidad George Mason, Virginia, edición 2019-2020). Asimismo, 16 fotografías del autor son publicadas en este mismo número.

La crónica «Outsiders, anacoretas, linyeras y vagabundos» es elegida como ganadora en la categoría de narrativa de Hispanic Culture Review Vol. #26 en su edición 2019-2020 (ESTADOS UNIDOS, Universidad George Mason, Virginia, edición 2019-2020). Asimismo, 16 fotografías del autor son publicadas en este mismo número.

Una versión reducida de esta crónica fue publicada el 05 de octubre de 2019 en el Suplemento Cultural «Palabra» Nº 436 del periódico El Vigía de Ensenada, Baja California, México.

Una versión reducida de esta crónica fue publicada el 05 de octubre de 2019 en el Suplemento Cultural «Palabra» Nº 436 del periódico El Vigía de Ensenada, Baja California, México. La crónica «Outsiders, anacoretas, linyeras y vagabundos» es

La crónica «Outsiders, anacoretas, linyeras y vagabundos» es

Los comentarios están cerrados, pero los trackbacks y pingbacks están abiertos.