SOBRE LA HISTORIA DE SEGREGACIÓN RACIAL Y PSICOLÓGICA

EN DOS PUEBLOS DEL SUR PROFUNDO DE LOS EE. UU.

El que se busca se deja iluminar por la sombra.

Taneda Santôka

En el viaje, descubrimos solamente aquello de lo que somos portadores.

El vacío del viajero fabrica la vacuidad del viaje; su riqueza produce su excelencia.

Michel Onfray

MOTIVACIONES DE UN VIAJE

Viajamos por diferentes motivos, entre ellos está el sentirnos desarraigados de todo cuanto nos rodea (familia, amistades, trabajo, situaciones, circunstancias), y que nos hace anhelar otras realidades posibles, incursionar en lo misterioso y desconocido, quizás para reencontrarnos con esa poética íntima más coincidente con nuestra propia esencia, y no con la suma de nebulosas y prejuicios con que los otros frecuentemente nos juzgan. En efecto, este viaje venía precedido por diversas disensiones, desencuentros y desencantos con personas relativamente cercanas, pero que no eran más que el anverso ilusorio de esa soledad crónica que arrecia y predomina.

La mayor de estas disonancias, venía dada por una controversia que había sostenido con un pariente cercano sobre la supuesta “objetividad” que él argumentaba de un artículo del periódico El País. Le comenté que no existía tal objetividad y que, según el escritor Rysard Kapuściński, ser “objetivo” en el periodismo no era más que “una pretensión artificial” que producía “textos fríos y muertos que no convencen a nadie”, pues el periodismo funciona de acuerdo a los intereses de los propietarios de la prensa. Y añadí que todo cuanto este autor había escrito, lo había documentado “con pasión”, cosa en la cual mi interlocutor no creía y que despachaba en un santiamén con el mote de “soberana estupidez” y con frío pragmatismo. Además, le había señalado que la máxima de este periodista para realizar cada uno de sus reportajes era, “por cada página escrita, cien leídas”, y que su vida había sido un ejemplo de coherencia; no se hospedaba en fastuosos hoteles, sino en las mismas casas de adobe de los humildes lugareños de cualquier aldea que visitaba, tal como había sido en sus años de pobreza infantil en su Polonia natal. Ante esto, mi contradictor había dejado entrever mi supuesta “incoherencia” de hablar de un reportero intrépido y “a todo terreno” como el que le citaba, y estar ad portas de emprender un viaje (supuestamente “de placer”, pensaba él) a los EE. UU. En una carta le repuse que no había tal contradicción, como él suponía, y le recordé que en mis anteriores viajes a comunidades indígenas de México enclavadas en sierras de clima inhóspito -y mucho antes de leer a Kapuściński-, había sido habitual que tuviera que comer con las manos, deponer en letrinas de pozo y dormir sobre esterillas cubriéndome con sólo una cobija en noches frías, y si bien mi viaje actual no tenía esa misma tesitura, estaba ciertamente en las antípodas del turismo burgués y complaciente que se solaza en la epidermis de las ciudades y los pueblos.

Otra de mis disonancias, venía dada por mi desilusión, como director de arte, en una pequeña editorial en la que había puesto mi dedicación y mis mejores esfuerzos. Ya no me satisfacía tratar con escritores ni correctores, ni dedicar mi tiempo para realizar libros de hermosa factura (en varios de cuyas portadas se habían impresos imágenes de mi autoría). Estaba cansado de todo esto; ya no reconocía mi propio rostro en esta actividad, y definitivamente no continuaría. Me daba cuenta que esta etapa no había sido más que un paradero fortuito, una aventura casual para enfrentar ese interregno que me conduciría hasta un nuevo desafío fotográfico, pues lo mío había sido y seguiría siendo la Fotografía (y hasta cuando Dios lo dispusiera). ¡Al diantre todo lo demás!, aun tuviese que malvivir con menguados recursos económicos, y recibir estoicamente los “cachetazos” del mundo, como machaconamente me auguraba mi pariente consanguíneo, con quien nos habíamos enfrascado en disensos estériles y mutuos (ciertamente esta era su manera menos poética de referirse a Los Heraldos Negros de Vallejo, que a veces nos depara la vida).

Pero emprender este viaje no sólo estaba motivado reactivamente, sino que se conjuntaba mi intención de reencontrarme con la escultora afroamericana que me invitaba a conocer su nuevo hogar, y mi deseo de retomar la fotografía documental y la crónica de viajes, que era lo que por años me había constituido. Asimismo, era la mejor manera de dilucidar si lo que me afectaba era una “parálisis creativa” (que suponía se había instalado silenciosamente en mi alma), o era simplemente el tiempo prolongado que había transcurrido desde mi anterior proyecto fotodocumental lo que me estaba causando estragos (soy de esa clase de fotógrafo que emprendo proyectos de largo aliento, y sólo cuando siento que están en correspondencia con mi espíritu).

Así, explorar el sur profundo de los EE. UU., me daba el pretexto necesario para desandar caminos. Sin embargo, a la sazón, nada me hacía conjeturar que mi exploración en dos comunidades sureñas me llevaría a encontrar inusitadas historias de segregación racial, social y psicológica, todas las cuales estaban íntimamente imbricadas, y que esta última se correspondería plenamente con mi enquistado sentimiento de desarraigo que me apartaba una vez más de mi entorno sudaca y nacional.

MACON (CONDADO DE BIBB)

En los estados sureños había aproximadamente 46 00 plantaciones algodoneras. Macon, emplazada en el corazón de Georgia, albergaba un buen número de esas plantaciones en donde su cultivo era realizado por africanos esclavizados. Los estados de Georgia y Carolina del sur habían sido el epicentro de la Confederación durante la Guerra Civil Americana, también llamada Guerra de Secesión (1861-1865), que confrontó los estados del norte (abolicionistas) a los estados del sur que luchaban por mantener la esclavitud, y Macon había desempeñado un papel relevante durante ese conflicto.

Quien también llegó a jugar un papel importante en dicha conflagración, como, asimismo, en la historia de la Fotografía, fue el fotógrafo estadounidense Mathew Brady (1822-1824 – 15 de enero de 1896) que, junto a sus colaboradores Timothy O´Sullivan y Alexander Gardner, documentó ampliamente en las mismas lizas de batalla. Sus imágenes impactantes, apunta Gisèle Freund, “dan por primera vez una idea muy completa del horror” de una de las primeras guerras que pudo ser conocida por el gran público, pues “con la fotografía se abre una ventana al mundo”. Considerando que la técnica empleada por Brady era la daguerrotipia (con aparatos muy pesados y largas poses de exposición), su registro conforma un documento veraz de “valor excepcional” (La fotografía como documento social).

Queriendo conocer de cerca alguna de esas plantaciones de algodón, pude adentrarme en los terrenos de la Plantación Jarrell ubicada en las colinas de arcilla roja, en la pequeña comunidad de Juliette, a 35 km de Macon. Fue una granja de trabajo forzado cuyo dueño, John Jarrell, era un mediano productor que un año antes del inicio de la Guerra llegó a tener 39 esclavos que laboraban para mantener 270 ha de tierra con sus cultivos. Hoy día este lugar es un sitio histórico y sólo se conservan las antiguas casas de la familia Jarrell, y toda la infraestructura con las maquinarias e instrumentos de trabajo de aquella época. Sólo un conjunto de piedras apiladas nos indica el lugar en donde nacían, vivían y morían los esclavos. Constituye -como todo Memorial convertido en típico lugar turístico- un sitio aséptico, anodino y visitable, que sin duda permite obliterar toda una historia de segregación, violencia y oprobio que inequívocamente se vivió en esa plantación y en las muchas otras semejantes que había en el estado de Georgia.

MILLEDGEVILLE (CONDADO DE BALDWIN)

A pesar que esta ciudad fue también un enclave algodonero y capital del estado desde 1804 hasta 1868, no llegué a interesarme en ella sino hasta enterarme del recinto en donde había sido internada una mujer acusada de asesinado múltiple; se trataba de una famosa institución mental a la que pude acceder posteriormente. En efecto, en la década de 1950, el pequeño y plácido pueblo vecino de Macon se vio conmocionado por los asesinatos en serie cometidos por Anjette Llyes, quien había dado muerte por envenenamiento con arsénico a varios de sus parientes: su hija de 9 años, dos de sus maridos y su suegra. Inicialmente fue sentenciada a pena de muerte, sin embargo, después de ser diagnosticada de esquizofrenia-paranoide, fue recluida en un complejo psiquiátrico de gran envergadura (hoy Hospital Estatal Central), ubicado en la ciudad de Milledgeville, distante a sólo 40 km de su pueblo natal.

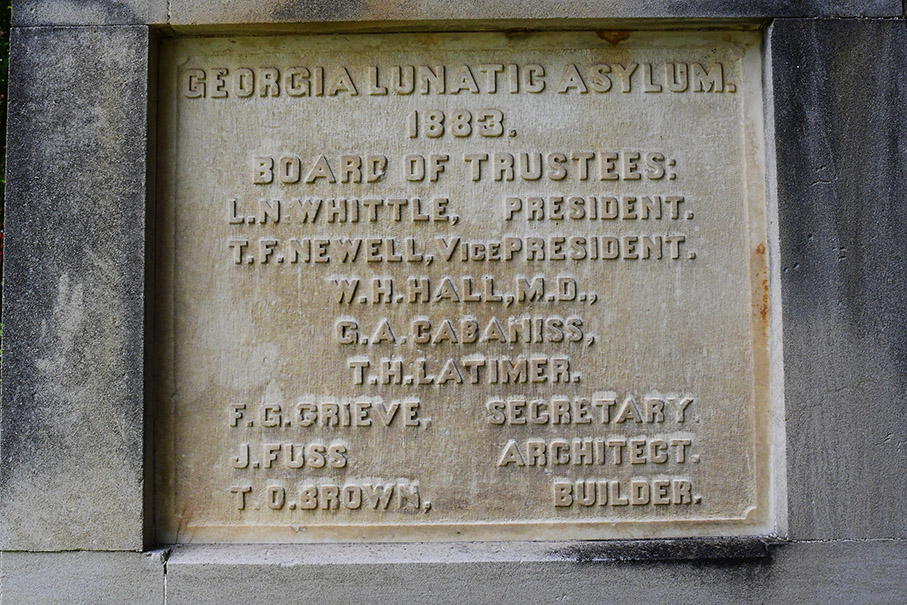

Milledgeville era llamada “La ciudad de los locos”, y en la década de 1940 bastaba sólo mencionar su nombre para aterrorizar a los niños aviesos o incorregibles. Su Asilo había sido inaugurado en 1842, con el altisonante nombre de Asilo Estatal de Lunáticos, Idiotas y Epilépticos de Georgia, y había nacido al amparo de los movimientos de reforma asilar del siglo XIX para las prisiones y manicomios. Su primer paciente llamado Tilman Barnett, un joven granjero que fuera trasladado con cadenas en una carreta tirada por bueyes, fue clasificado en la categoría de los “lunáticos violentos”. La construcción del edificio, y los que le seguirían, fue realizada con mano de obra esclava; en 1847 se terminó de construir un pabellón para mujeres, y en 1858 se concluyó el Edificio Central conocido como Edificio Powell (en sus inmediaciones acamparían las tropas del ejército de La Unión comandadas por el general Sherman en su lucha contra las fuerzas de la Confederación). Para 1850, la población alcanzaba los 4 632 internos. Inicialmente este Asilo atendía sólo a pacientes blancos, y no sería hasta 1866 que ingresaron los primeros afroamericanos que habían sido liberados, y también albergaría a muchos veteranos de la Guerra Civil. La segregación y las diferencias fueron algo sistemático en la terapia de los internos, pues dependía del color y la clase social a la que pertenecían.

El famoso psiquiatra Theophilus Powell, durante su administración (de 1879 a 1907), separó a los pacientes afroamericanos en otro edificio, y cuando este se incendió, en 1897, fueron confinados en túneles subterráneos. Ese mismo año el Manicomio pasó a llamarse Sanatorio Estatal de Georgia, y la insalubridad, el hacinamiento y la atención precaria se tornaron inmanejables (en 1910, 12 médicos atendían a 3 347 pacientes). En la década del 30 del siglo siguiente, el Sanatorio cambió su nombre a Hospital Estatal de Milledgeville, y para enfrentar a los más de 5 000 internos se emplearon todas las técnicas aceptadas de normalización y control social: el coma insulínico, la lobotomía, el electroshock, los baños de hielo se volvieron frecuentes y comunes. Durante la Gran Depresión, los pacientes llegarían a superar los 9 000. Para 1950, esta cifra se dispararía a 11 800, al punto que todo el personal alienista resultaba insuficiente (la proporción era de uno por cada 100 internos), y los recursos asignados resultaban exiguos. En el año 1960, compitiendo con el Hospital Estatal Pilgrim de Nueva York, Milledgeville se había convertido en el psiquiátrico más grande del mundo, con 200 construcciones emplazadas en más de 700 ha, y albergando en sus dependencias a casi 13 000 internos.

En 1959 un reportero de The Atlanta Journal Constitution llamado Jack Nelson, realizó una serie de reportajes en el Hospital Estatal. Su acuciosa investigación, que le valió el premio Pulitzer, puso al descubierto una serie de abusos y sevicias cometidos contra la población: atención de 48 médicos que no eran psiquiatras (y varios ni siquiera médicos), experimentación con psicofármacos, esterilización obligatoria, cirugías invasivas y trepanaciones sin ningún control. Todos estos procedimientos habían sido aplicados preferentemente en afroamericanos y mujeres que fungieron como conejillos de indias. Esta investigación periodística, que irrevocablemente revelaba cuerpos humanos intervenidos y flagelados so pretexto de “tratamiento médico”, generó algunos cambios y reformas en Milledgeville, sin embargo los abusos contra los pacientes persistieron.

Michel Foucault, en Historia de la Locura en la época Clásica, no menciona explícitamente este vasto Hospital psiquiátrico, pues su obra contextualiza la fundación de los primeros hospitales mentales en Francia (Bicêtre y Salpêtrière). No obstante, su análisis de la locura -que había pasado de ser vista en la Edad Media como una figura escatológica, a ser considerada a partir de la Ilustración como una enfermedad mental que debía ser dominada y recluida en el reducto del hospital-, nos permite fijar los conceptos en que se enmarcaba el tratamiento de los pacientes mentales al interior de estas instituciones de encierro. Será precisamente en este cambio, desde una mirada religiosa a una mirada social de la locura, que Foucault descubrirá el a priori de la percepción médica del siglo XIX, y que mantiene en gran parte su anclaje en la psicoterapia de nuestros días.

Para adentrarnos en la historia de este monumental manicomio y en los orígenes racistas de la psiquiatría (desde su fundación hasta su decadencia y abandono a inicios del siglo XXI), cabe mencionar los libros ¡Pero por la gracia de Dios: Milledgeville!, escrito por el Dr. Peter Cranford, quien, como trabajador del Hospital, pudo documentar los horrores allí vividos, y también Administraciones de locura: El racismo y la obsesión por la psiquiatría estadounidense en el asilo de Milledgeville, de la escritora Mab Segrest. Ambos autores analizan, en un contexto de supremacía blanca, la historia de esta colosal institución mental que llegó a ser vanguardia del pensamiento psiquiátrico, y en donde se establecieron los fundamentos y las prácticas de las teorías eugenésicas del siglo XX que dieran sustento al pensamiento nazi de la Europa de entreguerras.

FOTOGRAFIANDO EL MANICOMIO MÁS COLOSAL Y ATERRADOR DEL MUNDO

La primera vez que visité este vasto complejo ahora abandonado, observé que todos los edificios se encontraban con sus portones y ventanas tapiadas, y con rótulos de advertencia que indicaban claramente las sanciones a que se exponía el infractor. Sin embargo, pude ingresar a uno de ellos empujando una de las macizas puertas metálicas del primer piso. Hice allí varias fotografías en un ambiente tétrico y sobrecogedor en el que sólo escasamente por algunas ventanas se filtraba la luz del exterior, y que apenas permitía ver las ruinosas instalaciones: muros desconchados, cielos desvencijados a punto de derrumbarse, vidrios rotos y escombros diseminados por el suelo; todas estas huellas evidenciaban el gran deterioro del inmueble y el paso destructivo del tiempo.

Permanecí en el lugar un poco más de media hora. Afuera, en uno de los patios, me esperaba mi compañera visiblemente angustiada por mi tardanza, y por haber desoído sus consejos de NO ENTRAR y de “exponerme a un peligro innecesario”- decía. Al momento de salir, ella conversaba con una pareja de gringos que venía de Carolina del Norte, y que sólo se habían limitado a explorar los exteriores. Les había informado que un fotógrafo chileno estaba haciendo fotografías en el interior, a lo que el hombre había comentado que, “si era sorprendido por los guardias que custodiaban el lugar, la condición de extranjero me favorecería”. Luego nos dijeron que se dirigían a un cementerio a pocas millas de allí que pertenecía al mismo Hospital, y nos invitaron a conocerlo.

Una vez que llegamos al panteón, intrigado por la presencia de la pareja en estos lugares, indagué si obedecía a alguna investigación antropológica o de algún otro tipo, ante lo cual el hombre respondió que su mujer recopilaba “historias de apariciones, espectros y fantasmas”, y que a él simplemente le parecían “mucho más interesantes, y menos dañinos, los muertos que los vivos” y, concluyó diciendo, que las “energías negativas” que se le atribuía a estos lugares, eran poca cosa comparado con aquellas “vibraciones nocivas y maléficas” que nos dirigen -en presencia y por las Redes- muchos de los que están con vida. Ante sus comentarios, no pude más que alegrarme y asentir, pues no es habitual encontrar personas con ideas e intereses similares en tan lejanas latitudes.

En el sitio, enterradas y numeradas, había 2 000 estacas de hierro fundido que representaban los cerca de 25 000 restos de cuerpos y osamentas descubiertos en las inmediaciones del Hospital psiquiátrico, y que durante años habían sido esparcidos en cementerios colindantes y en fosas comunes abandonadas. El Cedar Lane Cemetery había surgido como un monumento institucional para conmemorar a todos aquellos internos que murieron en forma anónima; constituye el cementerio más grande de reclusos psiquiátricos que se conozca. A pocos metros de allí, pude fotografiar un ángel de bronce que custodia el terreno, abajo del cual, se dice, se encuentra una cápsula con los nombres de los miles de difuntos.

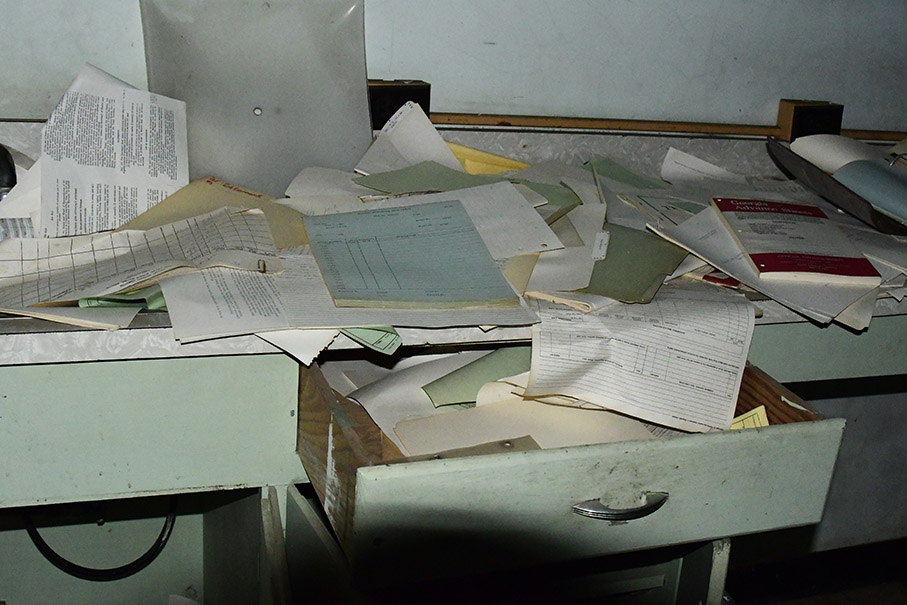

En una segunda visita que realicé a este imponente psiquiátrico, me aventuré por otras instalaciones aledañas; subí y bajé mohosas escalas en la parte trasera del ingente Edifico Powell, pero todas conducían a portones que se encontraban herméticamente cerrados. Regresé al mismo lugar por el que pude colarme la primera ocasión; esta vez el portón se encontraba entornado y me arriesgué hasta el subterráneo, pero no pude traspasar más allá del final de una escalera, pues todo el piso estaba inundado de lodo y agua, y la oscuridad era casi total. La mismo ocurrió con mi intento de subir a los pisos posteriores, donde apenas podía adivinar el lugar donde pisaba y, a pesar de poner un ISO muy alto, con dificultad la cámara podía fijar un punto de enfoque. Desestimé subir, y decidí mantenerme en el piso primero en donde pude hacer fotografía casi en la penumbra, ora con flash, ora ayudado sólo por la luz de una pequeña linterna que me había proveído. Esta vez lo recorrí completamente y me encontré con mobiliario hospitalario arruinado, mugrosos colchones, grafitis en varios de sus muros y baños, y en una de las últimas habitaciones había centenares de documentos institucionales y archivos empolvados esparcidos en mesones y en el suelo. Fotografié el conjunto, recogí algunos de los papeles al azar y salí del recinto. Afuera me esperaba mi acompañante con su rostro algo menos angustiado que la primera vez, pues durante el trayecto le había recordado que en años anteriores había fotografiado en hospitales mentales de México y de Chile, que la Fotografía y el miedo no conciliaban, y que por nada desperdiciaría la ocasión de registrar en el manicomio abandonado más colosal y aterrador del mundo.

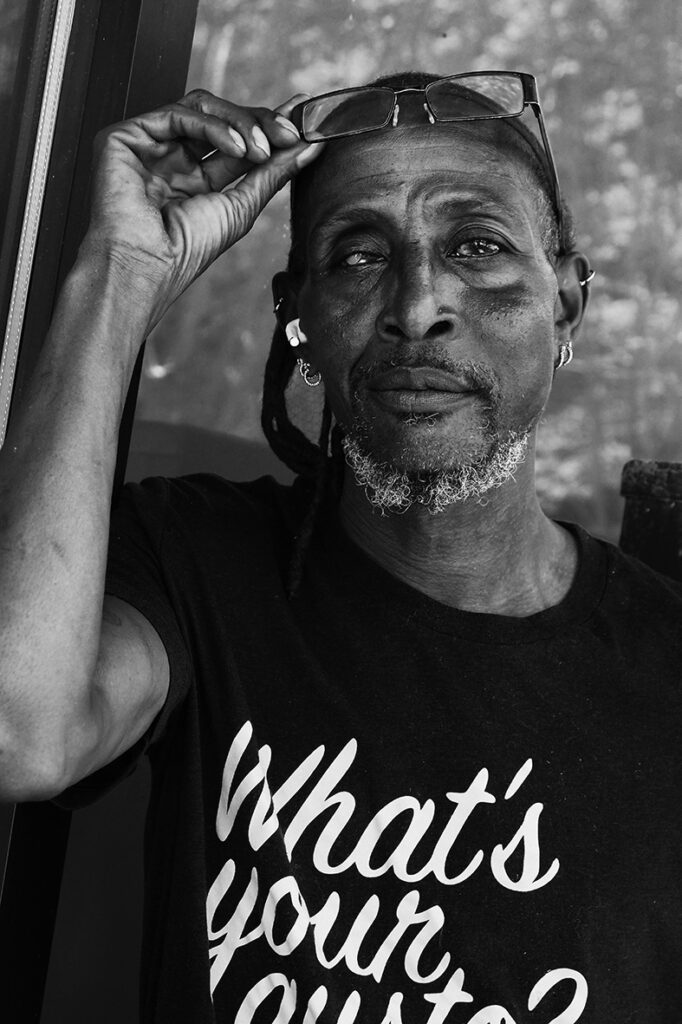

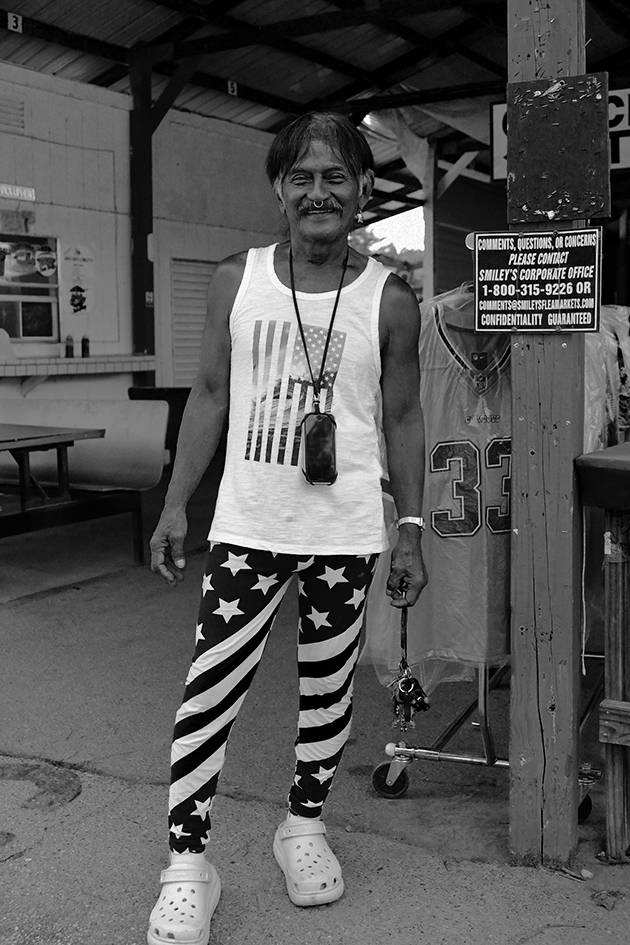

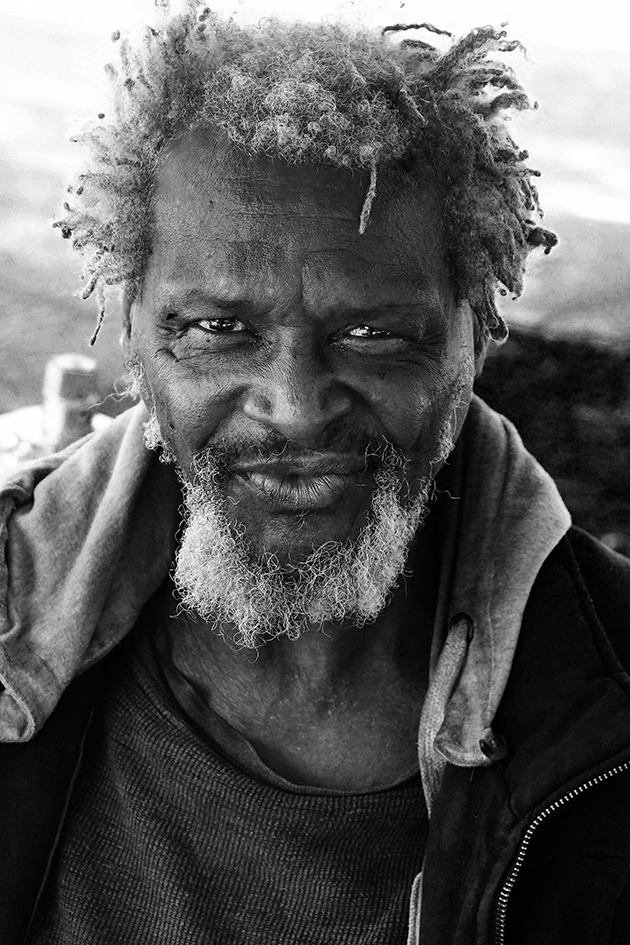

Durante mi estadía hice también otras imágenes ocasionales en Atlanta y Macon, tanto en la ciudad como en su periferia: en el Parque ceremonial de los indios Muscogee Creek, en el Fuerte Hawkings, en viejas fábricas deshabitadas, en antiguas gasolineras, y también había retratado a varios homeless con los que me encontraba en los caminos (situación por la que mi compañera me llegó a decir que tenía una especie de magnetismo que los atraía y ellos se dejaban retratar sin mayores objeciones). Asimismo, había registrado en lúgubres panteones e iglesias abandonadas y, durante las noches de la canícula sureña, había complementado mis incursiones fotográficas con el buen cine de terror del mexicano Carlos E. Taboada.

Concluía así mi Viaje a Macon de casi 90 días. En una contingencia difícil para viajar al país del norte, me había puesto en marcha impulsado por el deseo de partir hacia lo desconocido y, aunque no estuviera en mis planes, el sólo hecho de poder fotografiar el Hospital Psiquiátrico más grande del mundo, justificaba enteramente los miles de km recorridos. Sin duda había sido una experiencia alucinante que me transportaría a los orígenes de la psiquiatría moderna, con toda su estiba de horrores y sufrimientos. A través de los muros desconchados de un colosal manicomio abandonado, latía toda una fracción de la historia conmovedora de la segregación humana, con sus orígenes racistas, y los brutales tratamientos impuestos para normalizar las mentes y los cuerpos de todos aquellos hombres y mujeres que fueron y pensaron diferente, víctimas propiciatorias en una época significativa de la psiquiatría de los EE. UU. A su vez, toda esta historia se entroncaba con la mía propia, con ese agudo sentimiento de desarraigo, de exclusión y otredad que venía de tiempos pasados, porque si ya de niño había preferido la soledad, no era de extrañar que desde mi adultez me hiciera compañero del Abismo, y porque ser distinto a todos los demás será siempre una fatalidad intemporal y en cualquier lugar donde se viva.

ENFRENTAR LO MISTERIOSO Y DESCONOCIDO

Si “uno mismo, es el gran asunto del viaje”, y en él “descubrimos solamente aquello de lo que somos portadores”, según afirma Michel Onfray en su Teoría del Viaje, yo mismo había sido la razón de ser principal de este último, y en él cabían toda mi desadaptación crónica, mis inveterados desajustes, mi navegar contracorriente, mis desacuerdos reiterados con el mundo, incluyendo a mi pariente cercano y el estrecho ámbito de relaciones a que me había reducido. Pero ahora, y sin anestésicos, debía enfrentar este Abismo, y no ya conjurarlo con las nieblas de la ilusión y del auto-engaño, sino vivirlo intensamente sin miedo al peligro. Y este viaje, como una invitación socrática a re-conocerme, me lo mostraba al desnudo, agudizando la percepción de mi insondable diferencia que podía resultar infinitamente aterradora, de no mediar la conversión que la animaba.

Doble movimiento de este viaje, en que su razón última -a todas luces- resultaba ser yo mismo, delineando claramente mi ontología y mi poética íngrima, y a su vez, me inducía a dar un salto hacia lo aterrador y lo desconocido, a enfrentar lo misterioso y oculto que habita afuera y también en nosotros mismos. Porque, aunque ya no realizara otro viaje, o este fuera el último, aún continuaría en esa travesía espiritual que implica toda vida humana, por mínima que sea. Ya no había más que transitar esa senda en soledad, siguiendo ese llamado sobrenatural que me instaba esta vez al desasimiento y al completo olvido de mí mismo, a esa suerte de Vacío que me liberaba aún más de los seres y las cosas, y de todas las ilusiones y trampantojos de este mundo.

Macon, Georgia, EE. UU.

julio 2 de 2025.

Crónica publicada en REVISTA CULTURAL PALABRA Nº45 (encartada en el Periódico El Vigía de Ensenada, B.C., México), el día 1 de septiembre de 2025.

Los comentarios están cerrados, pero los trackbacks y pingbacks están abiertos.