O El viento sopla donde quiere (Mi encuentro personal con Thomas Merton)

“LOS HOMBRES NO SON ISLAS” (El comienzo)

Hace algunos años adquirí el libro Los hombres no son islas, del monje ermitaño Thomas Merton. En aquella ocasión leí someramente algunos de sus capítulos y lo dejé de lado. Sin embargo, rescaté de él un breve texto como epígrafe para un catálogo de exposición sobre un registro fotográfico que había realizado en Colliguay, una pequeña aldea enclavada en la montaña en el centro de Chile y alejada del bullicio: “Si vas a la soledad con lengua silenciosa, el silencio de los seres mudos compartirá contigo su reposo. Pero si vas a la soledad con corazón silencioso, el silencio de la creación te hablará más salto que las lenguas de los hombres y de los ángeles”. A la sazón, todo cuanto sabía de Merton era que había sido preceptor del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal en una abadía cisterciense de Kentucky (Estados Unidos), y que había vivido gran parte de sus años en una ermita.

En cuanto a las razones por las cuales no concluí la lectura de aquel libro, debo confesar que por entonces me encontraba imbuido de una sensibilidad de tipo gnóstica, muy distante de una institucionalidad religiosa que la figura de Merton, de alguna manera, me hacía presentir. Ocurre algunas veces que no estamos preparados para que las páginas de un libro se asienten verdaderamente en nuestro espíritu y, en dicho caso, es mejor esperar a que el viento, que sopla incansable en cualquier sitio, lo haga a nuestro favor. Fue precisamente lo que sucedió.

Retomé la publicación después de unos años y descubrí la riqueza que habían ocultado sus páginas. Inspirado en las palabras del poeta John Donne (“Los Hombres no son islas independientes entre sí; todo hombre es un pedazo del continente, una parte del todo”), Mertondesarrolla, con gran sensibilidad y sabiduría, una serie de meditaciones que arrojan luz a todo aquel que, escapando a la mentalidad del rebaño, se esfuerza en encontrar su esencia espiritual. Este libro, que no está restringido a un público católico, trata de ciertas verdades fundamentales que cada hombre debe trabajar por sí mismo para conferirle un sentido a su vida, pues, en palabras del propio Merton, “poner la confianza en las cosas visibles es vivir en la desesperación”.

Tópicos tan relevantes como la conciencia, la vocación, el sacrificio, la coherencia (entre el ser y el obrar), la caridad, la humildad, la reconcentración (que nos trae de regreso a nuestra morada interior), la sinceridad, el silencio y la imprescindible soledad que todo hombre de espíritu atesora como un bien, por citar algunos, son tratados con rigor monástico, pero también con poesía. No puedo dejar de citar unos hermosos pasajes en que el autor nos habla sobre el ruido y su contrario, el silencio: “Aquellos que aman el ruido son impacientes de todo. Constantemente mancillan el silencio de los bosques, de las montañas y del mar. Taladran la naturaleza silenciosa en todas direcciones con sus máquinas, de miedo de que el mundo tranquilo los acuse de que están vacíos… El ruido que hacemos, los negocios, nuestros objetivos, y todas las fatuas afirmaciones acerca de nuestros propósitos… he ahí la ilusión”. O bien: “Ora el aeroplano pase esta noche o mañana; ora haya o no automóviles en la sinuosa carretera, ora los hombres hablen en el campo acerca de si hay una radio en la casa o no, el árbol producirá silenciosamente sus renuevos”. Y el renuevo que nos regala el silencio esla savia de la vida interior, porque en él aprendemos a hacer distinciones en el maremágnum de la vida. Los que escabullen el silencio, sentenciará Merton, “escabullen también las distinciones”, rechazan la claridad, prefieren los ruidos del mundo y su azarosa confusión.

EL PEDREGOSO CAMINO DE LA MONTAÑA Y LA VIDA DEL PÁRAMO

Posteriormente, arrumbado en una librería de libros viejos, di con La Montaña de los siete círculos, un libro de culto en el cual, en sus más de 600 páginas, Merton traza detalladamente su pedregoso camino o itinerario espiritual, desde el día de su nacimiento a los pies de los Pirineos franceses, hasta su ingreso a la orden trapense de Gethsemaní, pasando por una infancia marcada por los viajes entre Europa y América, la temprana muerte de su madre, la relación con su progenitor (que era un pintor exitoso y un creyente no convencional), su viaje a Roma en donde se acerca a Cristo y por primera vez comienza a orar. También por su estadía en la Universidad de Cambridge, en donde saboreó la vida bohemia y libertina que él llamará “un enorme mordisco de esa fruta prohibida”, y que se repetirá en la de Columbia, matizado con su afición al jazz, las lecturas de William Blake, Joyce, D. H. Lawrence, Maritain, con su incorporación fugaz al marxismo (y su pronta decepción). Asimismo, por su paso como maestro de literatura inglesa, su alejamiento de lo mundano, su conflicto vocacional, hasta su intento de incorporarse a la orden franciscana que le será denegado.

Merton ingresó al monasterio trapense de Kentucky (1949), y allí se le permitió continuar con la escritura. Escribió profusamente sobre la vida silenciosa, una de las reglas básicas de toda vida monástica, la de aquellos hombres que, siguiendo el cristianismo primitivo de los Padres del Desierto, optaron por seguir la vida del páramo y el abandono de sí mismos, para alcanzar la “pureza del corazón” y la unión contemplativa con Dios (La Vida Silenciosa). Es precisamente para alcanzar ese estado (que Casiano llamaba la puritas cordis), que el monje busca la soledad y el silencio, la vida austera y la pobreza, el ayuno o la abstinencia, las lecturas edificantes, el trabajo manual y el recogimiento. Porque el mundo es la sociedad de los que viven sólo para sí, encerrados en los caprichos de su propia egolatría, el monje es por excelencia el hombre que “vive en el mundo, pero no es del mundo”, y que, adentrándose en desiertos y soledades, en ese estado “de vaciamiento de sí mismo y de todas las cosas”, como lo define Meister Eckhart, sigue el camino de Cristo compartiendo su pasión. Este vaciamiento de sí (kénosis), traspasará también su propia muerte; así, cuando un monje cartujo fallece, se le entierra en una tumba “bajo una cruz sin nombre y se desvanece en el anonimato”.

LA FOTOGRAFÍA SILENCIOSA (o la experiencia espiritual de la Fotografía)

En cuanto a la relación de Merton con la Fotografía, bien podemos suponer que la influencia preliminar le vino de su hermano menor, John Paul, piloto de la Fuerza aérea canadiense que falleciera en combate en 1943, y que en vida había sido un fotógrafo con pretensiones de reportar los desastres de la guerra. O bien, de manera directa, de John Howard Griffin, un viejo amigo que era fotógrafo profesional. Se cuenta que, habiéndolo visitado en el monasterio, le habría dejado su cámara en préstamo y que desde entonces el monje se sintió cautivado por la fotografía (Un viaje de siete días con Thomas Merton, Esther de Waal). Sus imágenes captadas, ajenas a cualquier manierismo, son simples, directas y silenciosas, como si quisiera en cada una de ellas traslucir el silencio inmanente de todas las cosas creadas. Esta característica de sus instantáneas, bien pudo heredarla de la sensibilidad que tenía su padre como artista, en cuya obra, carente de artificios, se empapó la visión del joven Merton durante sus años de infancia y juventud.

No es casual que la actitud de Merton frente a la Fotografía coincida con la mejor expresión de la filosofía de la imagen (que no proviene de la semiótica -como pudiera pensarse- sino de la fenomenología). Para Roland Barthes, por ejemplo, las imágenes fotográficas también debían ser silenciosas (La cámara lúcida). Llama la atención que, si apartamos a la Fotografía de lo que este autor denomina su “parloteo ordinario” (llámese técnica, realidad, reportaje, arte), y que, cerrando los ojos nos dejamos llevar sólo por ese silencio que interpela a nuestra conciencia afectiva, descubramos los puntos en común que la Fotografía, como experiencia sublime, puede llegar a tener con ese antiguo concepto monástico que es el de la Compunción, que es esencialmente “un sentimiento quemazoso” de ser punzado o atravesado (punctio) por la conciencia de nuestro estado de imperfección.

Asimismo, llama la atención (y no me parece que el concepto haya sido escogido al azar, tomando en cuenta la formación protestante de Barthes) que nos hable precisamente del punctum (la herida que lastima o el pinchazo que provoca dolor), equivalente al trastorno inefable que, como espectador, nos producen los detalles de algunos retratos fotográficos. Pero más allá del punctum formal, Barthes también distinguirá el punctum de “intensidad”, que nos conduce a una experiencia de orden metafísico en la que están presentes, de manera alucinante, el Tiempo y la Muerte. Es precisamente en esa Muerte, ya sea pasada (este ser que aquí veo, ya ha sido), o futura (este ser que veo aquí, va a morir), que radica la intensidad y la conmoción que nos provoca la Fotografía (algunas fotografías); trastocando el Tiempo, asomada a la Locura, ella nos conduce demencialmente (fuera de toda racionalidad) a esa especie de “sufrimiento de amor” que será la antesala de la “Piedad”.

Sabiendo de antemano que toda aproximación conceptual resulta insuficiente para dar cuenta de una experiencia, intuyo (y me obsesiono en creer), que existe ese vínculo profundo entre aquella conmoción que nos provoca la Fotografía (en el sentido barthesiano de la Pietà), y el concepto cristiano de la Compunción. Pues, ¿no es por esencia el cristianismo, y su conciencia de la imperfección humana, la que nos insta en la exaltación del amor, a amar a nuestros semejantes, por la condición inveterada de la caída que nos hace imperfectos y nos iguala sin distinción? Y en el paroxismo, ¿no es acaso esa identificación apasionada con el sufrimiento de otro hombre, o creatura, (lo que llamamos comúnmente Compasión o Piedad), la que, llevada a sus extremos, será vista por el mundo exterior y profano como demencia o sinrazón? Lo vivió Nietzsche al arrojarse al cuello de un caballo que estaba siendo fustigado y volverse loco por Piedad. Es también esa experiencia de lo sagrado, confundida con la insania, que viven aquellos personajes apocalípticos del cine de Tarkovski que, ante un mundo sumido en la barbarie, manifiestan una compasión exacerbada por una humanidad doliente y se convierten en locos de Dios: Stalker (en Stalker), Domenico (en Nostalgia), Alexander (en Sacrificio); todos ellos son portadores de un mensaje numinoso como respuesta ante una profunda crisis espiritual.

La tesitura contemplativa de Merton lo puso a resguardo de todos los males a que está expuesto el hombre confundido y apartado de lo esencial. Su conciencia de la imperfección humana (que subyace en la humildad de toda vida monástica), no es ajena a su fotografía y a todo aquello cuanto su espíritu tocó. Al igual que su escritura, la cámara fotográfica llegó a ser para él un instrumento más de contemplación. Sus fotografías no llegan a ser icónicas, pero sí profundamente comunicativas; ellas son verdaderas puertas al Misterio y la Revelación. En su libro Contemplando el Paraíso, Las fotografías de Thomas Merton (Ed. Mensajero 2021), las imágenes van acompañadas de breves citas extraídas de su vasta producción literaria. En un delicado trabajo de edición (realizado por el editor Paul Pearson), imágenes y palabras conforman aquí una totalidad de revelación. En sus fotografías de objetos se presiente la trascendencia de las cosas, el corazón de la materia, la exploración de una totalidad oculta que sólo puede ser revelada en el silencio. Constituyen lo que Fernando Beltrán Llavador -gran estudioso de la obra de Merton y traductor al español de este hermoso libro- ha llamado “una suerte de pedagogía de la mirada desde el interior”.

MÁS ALLÁ DE LA CONTEMPLACIÓN

Pero Merton no fue sólo un monje contemplativo en la soledad de su ermita. Fue un hombre vinculado a su contemporaneidad que se involucró en temas sociales, políticos y culturales de la década de los 60 (participó activamente en causas en contra la discriminación racial, la guerra de Vietnam, la no violencia). Colaboró en la revista intelectual argentina Sur, dirigida por Victoria Ocampo. Además, fue uno de los principales promotores del ecumenismo y del acercamiento entre la espiritualidad cristiano-occidental y la oriental. Siendo gran conocedor de las diferencias doctrinales entre cristianismo y budismo, y sin querer homologar la visión de Dios cristiana con la iluminación búdica, vio en algunos monjes contemplativos del desierto (en Casiano y Evagrio Póntico, por ejemplo), pero especialmente en Meister Eckhart, un parentesco con la conciencia del “vacío” Zen (Los pájaros del Deseo).

Durante el último período de su vida, este monje, ermitaño y fotógrafo, se dedicó a establecer puentes con diferentes confesiones. Mantuvo diálogos con el Dalai Lama, el académico contemplativo zen D.T. Suzuki, entre otros. De hecho, su muerte accidental le sorprendió en Tailandia, donde asistía a un encuentro interconfesional con monjes del oriente (1968). En esta misma dirección, tres años antes de su final, escribirá El camino de Chuang Tzu, una recopilación de los pensamientos del “más espiritual de los filósofos chinos” que vivió hace casi 2500 años. Merton se identificará con las enseñanzas taoístas de Chuang Tzu (su gusto por la humildad, el auto renunciamiento, su rechazo a la fatuidad mundana y la vanagloria) y verá en él grandes coincidencias con los Evangelios y “una reafirmación de que el mundo no es más que ruina y perdición”.

En un árbol derruido crece un renuevo en el silencio, en sus ramas brota renovada su savia interior. He aquí mi encuentro personal con Thomas Merton, como el viaje incansable del viento que sopla donde quiere; esta vez a mi favor. He bebido en el hontanar de sus palabras y también de sus imágenes. Sus enseñanzas sobre la vida contemplativa y silenciosa llenan de serenidad mis años de madurez. En ellos descubro al ermitaño que aún habita en las honduras de mi alma; un caminante solitario se aleja a paso firme de las trampas de este mundo y su ilusorio acontecer.

Rakar (Horcón, Chile, marzo 2024).

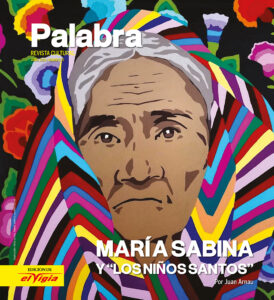

La presente crónica fue publicada en Revista Cultural PALABRA Nº 29 (encartada en la edición del día 01 de abril de 2024 en el Diario El Vigía, Ensenada, Baja California, México), de la cual el autor es corresponsal en Chile y Latinoamérica.

MÉXICO, 26 de agosto de 2024: El ensayo literario «Monje, Ermitaño y Fotógrafo (El viento sopla donde quiere: mi encuentro personal con Thomas Merton), obtiene 2ª Mención de Honor en VIII PREMIO LITERARIO INTERNACIONAL «LETRAS DE IBEROAMÉRICA» 2024.

Los comentarios están cerrados, pero los trackbacks y pingbacks están abiertos.